È una malattia invalidante e drammaticamente comune, per cui non esistono ancora terapie realmente efficaci. Parliamo dell’Alzheimer, la più diffusa causa di demenza a livello mondiale: si stima che ne soffrano 33 milioni di persone, 600mila solo nel nostro paese. Una malattia che intacca le capacità cognitive dei pazienti, limitandone l’indipendenza e trasformandosi così progressivamente in una malattia familiare, che coinvolge anche coniugi, figli, nipoti. La ricerca continua a lavorare incessantemente per comprendere più a fondo le cause e la natura di questa patologia, per migliorare le nostre capacità di prevenire, e un giorno, si spera, curare il morbo di Alzheimer. Per questo motivo, in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer (qui le iniziative in programma) abbiamo deciso di ripercorrere successi e delusioni dell’ultimo secolo di ricerche indirizzate alla scoperta di una (ancora sfuggente) terapia. Per ricordarci da siamo partiti e cosa ci aspetta negli anni a venire, quando l’allungamento della durata della vita media aumenterà inevitabilmente il numero di persone colpite da demenze: secondo i calcoli dell’Oms, nel 2050 saranno ci saranno oltre 70 milioni di malati di Alzheimer sul pianeta, e più di un milione solamente in Italia.

Gli inizi

Il primo caso documentato è quello di Auguste Deter, signora cinquantunenne con problemi di memoria, disorientamento, allucinazioni, disturbi comportamentali, paranoia. Alla morte della paziente, il suo medico, il dottor Alois Alzheimer, effettuò un’autopsia sul cervello della donna, individuando quella che descrisse come una drammatica atrofia della corteccia cerebrale, e depositi anomali nel tessuto nervoso.

Era il 1906, e il dottor Alzheimer aveva individuato il primo caso del morbo a cui in seguito avrebbe dato il nome. È solo nel 1910 però che si inizia a parlare ufficialmente di Alzheimer, con l’introduzione della patologia nell’ottava edizione del trattato “Psychiatrie” del dottor Emil Kraepelin.

Le prime scoperte

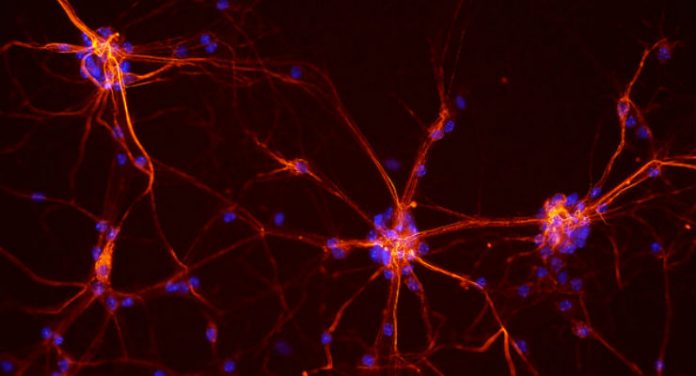

Nei decenni le ricerche nel campo dell’Alzheimer proseguirono, sotto la spinta di invenzioni come il microscopio elettronico, che permise di osservare con chiarezza molto maggiore le fibre nervose danneggiate dalla malattia, o l’introduzione delle prime “cognitive measurement scales” (arrivata nel 1968) con cui divenne possibile mettere in relazione i danni a livello cerebrale con il grado di compromissione delle facoltà cognitive. Le scoperte però stentano ad arrivare, ed è solo a partire dagli anni ‘70 però che le cose iniziano a muoversi realmente: l’Alzheimer viene riconosciuto come più comune causa di demenza nel mondo, iniziano a nascere le prime associazioni di pazienti, come l’Alzheimer’s Association.

Placche

È nel 1984 che arriva la prima scoperta significativa: George Glenner e Caine Wong pubblicano la scoperta di una nuova proteina amiloide cerebrovascolare: è la beta-amiloide, ingrediente principe delle placche amiloidi che caratterizzano il morbo di Alzheimer, ritenuta la causa principe dei danni al tessuto cerebrale. Nel 1986 è invece la volta della proteina Tau: una molecola che in forme anomale (dette iperfosforilate) rappresenta il principale componente degli ammassi neurofibrillari, uno dei principali marker utilizzati per la diagnosi della malattia, sospettati, come nel caso della beta amiloide, di essere la causa dei danni cerebrali provocati dal morbo.

Farmaci

Il primo progresso vero e proprio nel trattamento della malattia arriva nel 1993, con l’approvazione da parte dell’Fda di un farmaco per l’Alzheimer: la tacrina, un inibitore reversibile dell’acetilcolinesterasi, efficace (se pur con molti effetti collaterali) nel migliorare memoria, capacità di apprendimento, linguaggio e altri processi cognitivi compromessi dal progredire della malattia. Oggi i farmaci, e le combinazioni di farmaci, approvati sono cinque, ma in tutti i casi parliamo di trattamenti sintomatici, in grado di aiutare i pazienti ad affrontare i sintomi della malattia, ma incapaci di curarne le cause, o anche di prevenirne o rallentarne la progressione.

Fallimenti importanti

La cura, come abbiamo detto, continua a sfuggirci. Ma non per mancanza di tentativi: tra il 2002 e il 2012 il mondo delle farmaceutiche ha speso miliardi per sperimentare 244 nuove molecole, coinvolte in in oltre 400 trial. I risultati però sono stati deludenti: ad oggi infatti sono solo 14 i composti ancora sotto indagine. In molti casi si tratta di anticorpi monoclonali, farmaci biologici sviluppati (in molti casi almeno) per prendere di mira uno dei processi molecolari che porta alla formazione delle placche amiloidi. Ma dai fallimenti i ricercatori stanno traendo nuove ispirazioni per portare avanti la ricerca della tanto agognata cura: un caso su tutti è quello del Solanezumab, un anticorpo monoclonale ritenuto da molti esperti estremamente promettente, che nel trial deciso ha dimostrato di ridurre la formazione di beta amiloide, senza migliorare però i sintomi della malattia. Dopo l’iniziale delusione però, molti esperti ritengono oggi che si sia sbagliato qualcosa negli studi clinici effettuati in passato: si è pensato di sperimentare i farmaci sui pazienti con malattia conclamata, mentre è probabile che queste molecole si rivelino efficaci nei pazienti pre-sintomiatici, che presentano cioè traccia di placche amiloidi nel cervello ma senza aver ancora sviluppato segni di declino cognitivo.

Non a caso un altro farmaco, l’aducanumab, sta dando risultati molto più promettenti: i trial di fase 3 saranno completati nel 2020, ma i dati preliminari sembrano dimostrare non solo la capacità di eliminare le placche amiloidi dal cervello, ma anche un’importante efficacia nei confronti della perdita di memoria. E non a caso, il farmaco è stato sperimentato in questo caso su pazienti con Alzheimer in forma lieve.

Il futuro

Proprio in luce di queste ricerche, una delle priorità segnalate da importanti istituzioni come l’americano National Institute on Aging è quella di validare un sistema di biomarker con cui effettuare la diagnosi di Alzheimer. Esistono infatti test del sangue, del fluido cerebrospinale ed analisi con imaging cerebrale che potrebbero aiutare a riconoscere i pazienti molti anni prima che sviluppino i sintomi cognitivi a cui oggi sono affidate le diagnosi. Se ampiamente condiviso a livello internazionale, un simile sistema diagnostico aiuterebbe non solo nella sperimentazione e lo sviluppo di nuovi farmaci (come i succitati aducanumab e solanezumab), ma anche ad effettuare un primo reale censimento del numero di malati. Un altro filone importante filone di ricerca è poi quello della prevenzione: diversi trial clinici, indirizzati in particolare ai portatori di mutazioni genetiche che promuovono lo sviluppo precoce della malattia, stanno sperimentando l’assunzione di diverse molecole con lo scopo di impedire l’insorgere della malattia.

Via: Wired.it