Ormai non passa mese, in alcuni casi addirittura settimane, in cui non si senta parlare di esopianeti: solo qualche giorno fa infatti arrivava la notizia che il telescopio Kepler aveva scovato due superterre potenzialmente in grado di ospitare acqua allo stato liquido. Eppure, quella degli esopianeti è una branca relativamente giovane dell’astronomia, visto che le prime conferme sulla loro esistenza hanno cominciato ad accumularsi solo negli anni Novanta del secolo scorso. Oggi, nel tentativo di far chiarezza su quello che sappiamo e non sappiamo di questi corpi alieni, Science dedica uno speciale agli esopianeti, che contano circa 900 rappresentati certi (mentre si stima che nella Via Lattea ce ne siano tanti almeno quante sono le stelle).

L’analisi della rivista parte dal gran numero di cacciatori di esopianeti disponibili e in fase di progetto. Perché se è vero che Kepler, soprattutto negli ultimi tempi, è diventato quello più conosciuto non è certo l’unico. Così come il metodo usato dal telescopio per scovare nuovi mondi -quello del transito, per cui nuovi sistemi sono identificati grazie alla diminuzione della luce diffusa dal loro Sole causata dal passaggio di pianeti fronte alla stella – non è il solo, anche se usato anche da altri cacciatori, già in opera o in fase di implementazione. Di questa famiglia fanno infatti parte il MEarth in Arizona, il Transiting Exoplanet Survey Satellite o Tess della Nasa, una sorta di successore di Kepler, e l’europeo Cheops, il cui lancio previsto per il 2017 cercherà di indagare in dettaglio esopianeti già noti.

Accanto al metodo usato da Kepler e colleghi c’è poi quello della velocità radiale, dove l’influenza gravitazionale esercitata da un pianeta sulla sua stella causa una sorta tremolio di quest’ultima intorno al loro centro di gravità. Questo a sua volta determina un cambiamento nella velocità con cui la stella si avvicina e allontana dalla Terra (la velocità radiale appunto) e quindi nella frequenza della luce emessa, che può essere catturata da lunghe e ripetute osservazioni con spettrometri particolarmente sensibili (lavorano in questo modo Harps dell’Eso in Cile e Hires del Keck Observatory alle Hawaii, a cui vanno aggiunti Harps-N installato sul Telescopio Nazionale Galileo alle Canarie e i futuri Espresso e l’ Automated Planet Finder). Con logiche simili operano poi strumenti basati sul concetto di astrometria, di cui farà parte in futuro il progetto Gaia dell’Esa.

Altro metodo usato nella caccia agli esopianeti è il microlensing gravitazionale (una tecnica impiegata anche per lo studio della materia oscura), che sfrutta gli effetti dei campi gravitazionali di corpi come stelle e pianeti nel distorcere la luce di sorgenti poste in lontananza. Fanno parte del gruppo l’Optical Gravitation Lensing Experiment in Cile e il Microlensing Observations in Astrophysics (Moa) in Nuova Zelanda. Infine Science ricorda la metodica della rivelazione diretta (direct imaging) per centrare nuovi esopianeti. In questo caso target delle osservazioni è lo stesso pianeta attraverso la luce che emette, ma identificazioni di altri mondi con questo metodo sono abbastanza difficili, considerato che spesso la luce emanata viene oscurata dalle loro stelle. A questo scopo lavoreranno presto The Gemini Planet Imager e Sphere, entrambi in Cile.

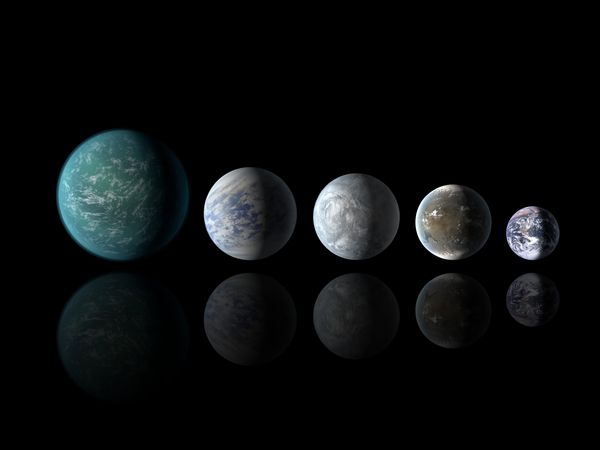

Tutti questi sistemi negli anni hanno permesso di scoprire molti esopianeti (circa 900), e di capire che si tratta di corpi e sistemi solari molto diversi tra loro e dal nostro (che anzi sembrerebbe piuttosto insolito nello scenario planetario). Molti poi sono i tipi di esopianeti trovati: dal waterworld GJ 1214b, al circumbinario Kepler-16b, ai gioviani caldi come 51 Pegasi b, a quelli di grandezza paragonabile alla Terra come Alpha Centauri Bb o alle superterre appena scoperte Kepler-62e e Kepler-62f .

Quelli più comuni osservati finora, spiega Andrew W. Howard dell’Institute for Astronomy della University of Hawaii sono sistemi planetari che contano uno o più corpi celesti con una grandezza pari o fino a tre volte tanto quella della Terra, che si trovano più vicino alla loro stella di quanto non sia il nostro pianeta.

Tutte queste scoperte di fatto servono soprattutto a una cosa: ad alimentare la probabilità, e le speranze, di trovare un pianeta abitabile, dove con zona abitabile (Habitable Zone, Hz) si parla dell'”anello intorno a una stella dove un pianeta roccioso con una atmosfera di CO2-H2O-N 2 e un contenuto d’acqua sufficientemente grande, come sulla Terra, può contenere acqua allo stato liquido permanentemente su una superficie solida”. Anche se Sara Seager del Mit, sempre su Science, suggerisce di estendere il concetto di abitabilità, in una visione che tenga conto, per esempio, anche di atmosfere ricche di idrogeno e di pianeti che non richiedano così grandi depositi di acqua. Questo perché, sostiene Seager, da momento che ogni esopianeta è un mondo a sé, per caratteristiche di atmosfera e struttura, anche il concetto di abitabilità andrebbe considerato caso per caso. Così da aumentare le possibilità di trovare tracce correlabili a forme di vita.

Via: Wired.it

Credits immagine: NASA/Ames/JPL-Caltech