In casa fino a Pasquetta, anzi fino a maggio e poi si vedrà, a seconda di come evolverà l’epidemia. La situazione si è stabilizzata, ci dicono gli esperti, ma bisogna aspettare. Ormai lo abbiamo capito: nell’emergenza COVID-19 si naviga a vista. La sensazione diffusa è un po’ quella, per riprendere l’odiosa metafora bellica ormai imperante, di subire quotidiane incursioni di bombardieri senza disporre di una contraerea, di un radar per sapere cosa sta succedendo intorno a noi: di giorno in giorno si attende, incrociando le dita, che le bombe cadano per poi contare i danni e decidere il da farsi. Rimanere tappati nei rifugi o tornare alla vita più o meno normale.

In realtà, qualche strumento per capire meglio cosa sta succedendo e a che punto siamo c’è e qualcuno è anche stato usato, anche se non sempre in modo ottimale. E’ successo per esempio con i tamponi: un po’ ovunque si è proceduto in modalità fuzzy: con criteri diversi, quantità quotidianamente variabili… Per cui i dati disponibili in realtà non ci dicono molto, non consentono stime e proiezioni affidabili. E anche il contact tracing tradizionale, l’indagine epidemiologica tramite interviste ai malati per individuare nella loro cerchia sociale altri possibili contagiati (eventualmente i temutissimi asintomatici) da mettere in isolamento, non sembra – dal quel che s’è capito – sia stato sistematico e uniforme sul territorio nazionale.

Cosa non si è fatto in Italia

Insomma, l’Italia è ben lontana da quelli che ci vengono oggi indicati come esempi di successo nella gestione dell’epidemia COVID-19: Singapore e la Corea del Sud. In questi paesi, dove precedenti epidemie di Sars e di Mers hanno insegnato molte cose, oltre a un campionamento epidemiologico più sistematico e puntuale del nostro, sono scese in campo anche le nuove tecnologie digitali, per esempio, i dati gps per tracciare i flussi gli spostamenti delle persone o app per gestire e controllare singoli soggetti in quarantena.

Arretratezza tecnologica a parte, bisogna dire che a frenare l’impiego delle nuove tecnologie nel nostro paese e un po’ in tutto l’Occidente sono stati anche limiti legali, diverse, più stringenti (e sacrosante) normative sul trattamento dei dati, a tutela della privacy e non ultima l’incerta affidabilità di alcune applicazioni. In Corea del Sud, per esempio, ci sono stati casi in cui dati sensibili, come età e sesso, di persone positive al nuovo coronavirus, non sono stati adeguatamente oscurati, rendendo possibile a chiunque l’identificazione dei soggetti interessati.

Anche per questi motivi da noi finora ci si è limitati all’uso, sporadico, di dati statistici e anonimi del gps per monitorare la mobilità durante i lockdown, per esempio, l’esodo verso il Sud d’Italia dopo la chiusura della Lombardia e di 14 province con il dpcm dell’8 marzo. “L’articolo 126 del codice della privacy – ha spiegato a Galileo Francesco Paolo Micozzi, avvocato e docente di informatica giuridica al dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia – prevede la possibilità per un gestore di telefonia mobile di rendere anonimi i dati di geolocalizzazione e di cederli a chiunque”.

Questi dati, puramente statistici, sono serviti a capire quante persone si sono spostate e in quali regioni. E hanno aiutato a comprendere e quantificare il possibile impatto per i sistemi sanitari delle zone più coinvolte. “Un’altra opzione consentita dalla legge e in uso”, prosegue Micozzi, “è quella prevista dall’articolo 14 del decreto legge 14 del 9 marzo 2020, che permette alle istituzioni di scambiare informazioni, minimizzando i dati necessari per ottenere un determinato obiettivo”. Ad esempio, consente di raggiungere i soggetti potenzialmente venuti a contatto in un determinato luogo – al mercato, in piazza, in ospedale – con una persona positiva al virus, e adottare tutte le misure del caso per interrompere la catena del contagio. Il tutto senza fornire alcuna informazione personale sulla persona.

Contact tracing, come funziona

In alcuni paesi come Singapore e la Corea del Sud il contact tracing tramite app esiste dai tempi della Mers nel 2013. “La app utilizzata a Singapore”, ha spiegato a Galileo Riccardo Coluccini, ricercatore del Centro Hermes, “di fatto non raccoglie informazioni sulla posizione, ma sui dispositivi incrociati”. In pratica, quando due persone si incontrano – non importa dove – e hanno entrambe la app installata sul telefono, inviano l’uno all’altro il proprio codice (tramite bluetooth) che viene memorizzato sul dispositivo. “Questi registri potrebbero essere utili se una delle due persone risultasse poi positiva al coronavirus. In tal caso potrebbe decidere se cedere alle autorità, ipoteticamente al ministero della Salute, la lista di codici salvati che corrispondono ai cellulari incontrati. E in quel modo si potrebbe risalire ai proprietari di questi dispositivi per informarli del possibile contatto, senza ovviamente fornire dati personali sulla persona positiva”. Tuttavia, precisa il ricercatore, i cellulari non sono sempre sicuri e il rischio che i codici possano in qualche modo trapelare, soprattutto nei modelli più vecchi, esiste. “Qualora si pensasse a una soluzione del genere sarebbe opportuno svolgere ulteriori indagini”, aggiunge Coluccini. “Il tutto per confermare che la app sia sicura, capire come viene generato il codice identificativo, come e dove viene salvato e se effettivamente è del tutto anonimo”.

In Corea del Sud l’approccio è stato diverso. Da un lato c’erano app obbligatorie per monitorare le eventuali violazioni della quarantena. Dall’altro dati raccolti tramite il gps, dunque basati sulla posizione. Alla raccolta dei dati facevano seguito alert diramati dalle autorità, anche tramite sms, rivolti alla popolazione. Gli alert informavano le persone sulla presenza di un soggetto positivo in un determinato luogo. “In questo caso – specifica il ricercatore – c’è stato qualche episodio in cui oltre all’alert sono trapelati dati personali, come età e sesso, non essenziali peraltro all’informazione”. Con rischi per le persone identificate anche molto rilevanti.

App, in arrivo anche in Italia?

In Italia si inizia solo ora a pensare a un utilizzo più massivo delle nuove tecnologie, anche per gestire una exit strategy dall’emergenza coronavirus. Al vaglio delle autorità ci sono oltre 800 progetti di applicazioni. Di queste, circa 500 sono per la telemedicina, ovvero l’assistenza sanitaria a distanza – per esempio la gestione di persone positive o in isolamento a casa – e altre 300 specificamente per il contact tracing.

Ma come capire quali app sono veramente utili e utilizzabili nel rispetto della privacy delle persone? “Come ricordato dalle autorità per la privacy italiana ed europea ai tempi dell’ebola“, spiega Micozzi, “se si vuole trattare dati personali per qualsiasi scopo, si deve anche essere certi che sia assolutamente necessario farlo per raggiungere quella finalità. Per quanto riguarda l’epidemia COVID-19, per ora non abbiamo prove di un nesso di causa-effetto fra il loro utilizzo e una riduzione dei contagi. Mentre sappiamo che un campionamento epidemiologico con i tamponi più capillare è sicuramente efficace”.

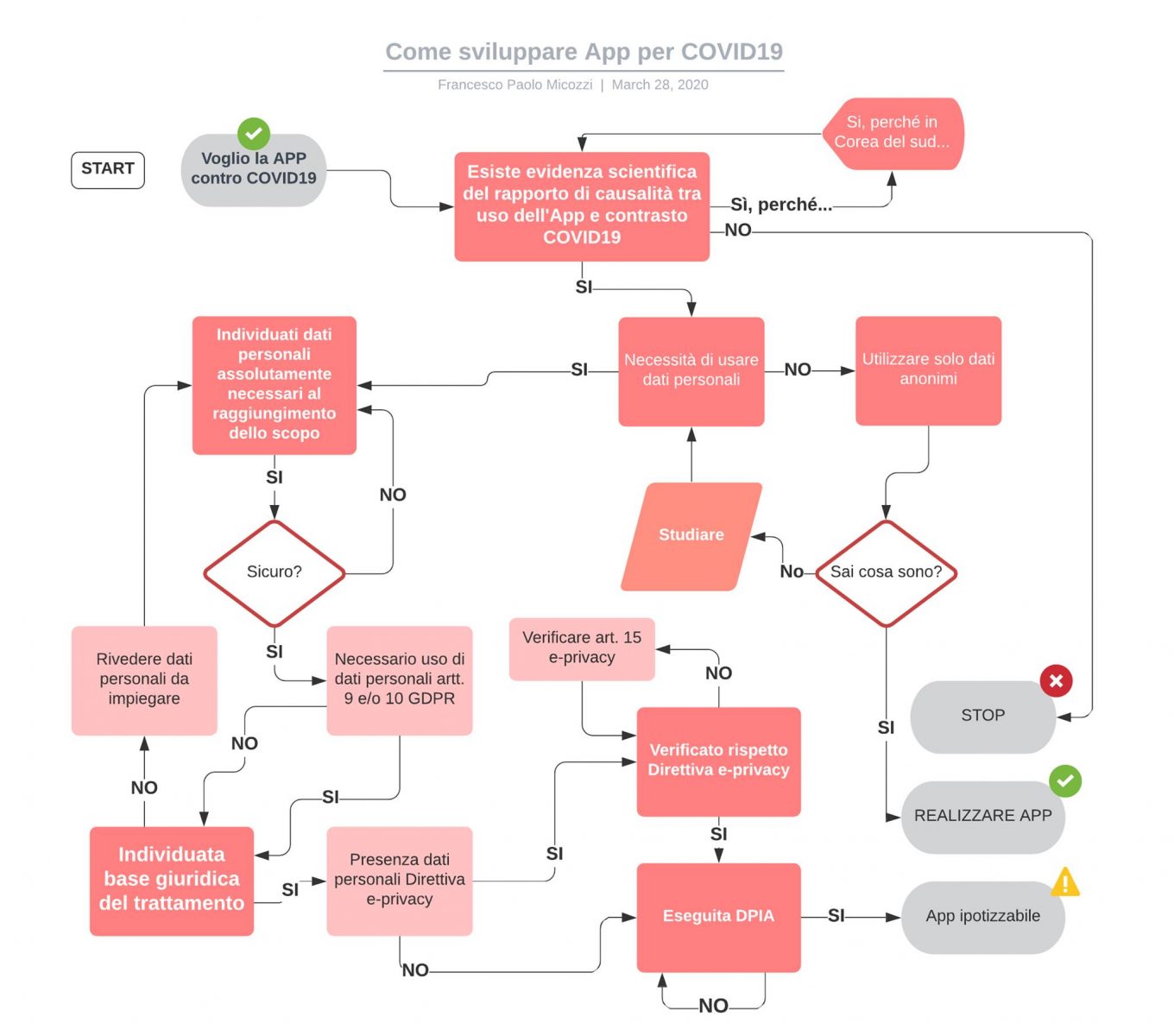

Con queste premesse, spiega l’esperto, bisogna valutare con estrema accuratezza i possibili rischi e benefici di ciascuna applicazione. Un possibile “protocollo” per procedere nella valutazione è illustrato da Micozzi in questo diagramma:

“I danni di una cattiva gestione delle informazioni possono essere enormi”, sottolinea Micozzi. “La diffusione involontaria ed erronea di dati personali, come età e sesso, non necessari allo scopo del contact tracing, è un rischio che esiste. E che può portare all’identificazione di una persona o di un gruppo di persone e a localizzarle nel tempo e nello spazio. Con esiti anche molto negativi, come minacce e richieste estorsive”.

Immagine ComMkt via Pixabay