4 novembre 1869. Nel Regno Unito s’inizia a pubblicare un settimanale: Nature, si chiama. Farà parecchia strada. Fino a diventare oggi, insieme alla concorrente Science, una delle riviste scientifiche più importanti e prestigiose al mondo. Di cui Elena Cattaneo parla come “marchio di garanzia della ricerca, contributo prezioso a dibattiti sociali importanti come quelli sui vaccini, terreno che mette a disposizione dei ricercatori di tutto il mondo dati su cui far crescere la scienza”. Qualche numero e dato: nei suoi 150 anni di storia, Nature ha pubblicato un totale di oltre 400mila contenuti; la proporzione delle autrici donne è aumentata nel tempo (si attesta oggi intorno al 30% sul totale); si è allargata anche la provenienza geografica degli autori così come il numero medio di autori per articolo. All’inizio della storia del giornale, le parole chiave che si trovavano più frequentemente nei titoli e negli abstract degli articoli erano aurora, Sole, meteore, acqua e Terra. Rimpiazzate oggi da cellula, quanto, dna, proteina e recettore. Elogi sperticati (e auguri sinceri) a parte, va ricordato che anche riviste blasonate come Nature e Science non sono immuni da critiche: impossibile non citare l’infuocato j’accuse di Randy Shekman, Nobel per la medicina 2013, che le attaccò sostenendo che “rovinano la scienza mercificandone i contenuti e spingendo i ricercatori ad aggiustare i risultati”, un tema che qui su Wired abbiamo trattato estensivamente. Lasciando da parte le controversie, vi proponiamo i dieci articoli più importanti della storia di Nature, quelli che per un motivo o per un altro hanno segnato profondamente la scienza e il modo di fare ricerca.

C’era una volta il kaone

Siamo nel 1947. Due fisici delle particelle, George Rochester e Clifford Butler, che stanno studiando le interazioni tra raggi cosmici e una piastra di piombo del loro rivelatore. E si accorgono di una traccia strana, a forma di V, che nasconde qualcosa di ancora più strano: un piccolo gap tra il vertice della traccia e la piastra di piombo. Il segnale, arguiscono i due, della produzione di una particella invisibile e neutra, circa mille volte più pesante di un elettrone, poi immediatamente decaduta in due particelle neutre. Si trattava del cosiddetto kaone neutro, la cui identificazione darà la stura, a cascata, alla scoperta di molte altre particelle che andranno a comporre il complicato puzzle del Modello standard così come lo conosciamo oggi.

Ecco a voi gli anticorpi monoclonali

1975. Nature pubblica un articolo a firma di due immunologi, Georges Köhler and César Milstein, in cui si descrive come sia possibile realizzare linee cellulari in grado di produrre anticorpi con una specificità predeterminata. Quelli che passeranno alla storia come anticorpi monoclonali. Ossia anticorpi prodotti da cellule ibride e capaci di riprodursi in vitro all’infinito, in copie identiche o cloni (donde il nome monoclonali): le cellule ibride, o ibridomi, sono a loro volta ottenute dalla fusione tra i linfociti B, un particolare tipo di anticorpi, con cellule di mieloma di topo. Fu proprio questa l’intuizione geniale di Köhler e colleghi – che nove anni più tardi si aggiudicheranno il premio Nobel per la Medicina –: normalmente, infatti, i linfociti B coltivati in laboratorio hanno vita brevissima e quindi non possono essere usati per la produzione di altri anticorpi. L’idea di fonderli con cellule mielomatose, che hanno una sopravvivenza maggiore, rese possibile la produzione di grandi quantità di anticorpi identici e in grado di riprodursi all’infinito. Cambiando così radicalmente la medicina, e in particolar modo l’immunologia e l’oncologia.

Una nuova specie: l’australopiteco

Torniamo indietro al 1925 e cambiamo completamente campo di ricerca, passando alla paleontologia. Raymond Dart, a capo del dipartimento di anatomia della University of Witwatersrand di Johannesburg, in Sudafrica, servendosi dei ferri da maglia di sua moglie estrasse da un pezzo di roccia un fossile piuttosto bizzarro. “Dalla roccia”, racconterà più tardi, “è emersa la faccia di un bambino, con una serie completa di denti da latte. Ero molto orgoglioso del mio bambino di Taungs [Taungs è il luogo di provenienza del fossile, nda]”. Analizzando il reperto, lo scienziato si accorgerà di qualcosa di molto strano. Il fossile ha caratteristiche ibride, simili in parte a quelle di una scimmia e in parte a quelle di un essere umano. Qualcosa di completamente sconosciuto in quel momento. Come racconta su Nature, Dart ipotizzò che il bambino fosse una sorta di anello mancante tra scimmie ed esseri umani e gli assegnò il nome scientifico di Australopithecus africanus. Anche in questo caso, una scoperta del tutto rivoluzionaria.

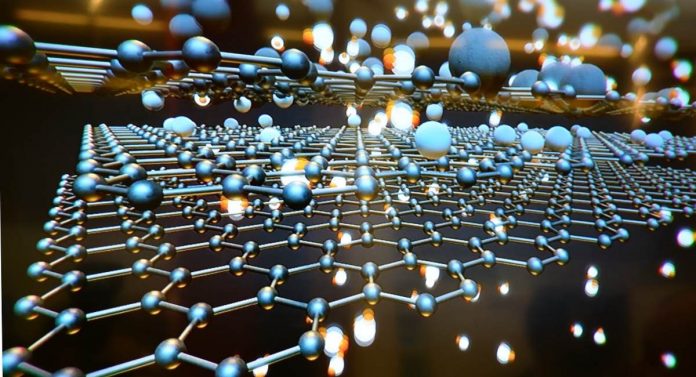

Dal carbonio al grafene

Si chiama C60, ed è una molecola di carbonio scoperta nel 1985 che appartiene alla stessa famiglia dei più celebri nanotubi di carbonio e del grafene: sono strutture nanoscopiche di atomi di carbonio disposti in un reticolo cristallino. La storia del C60 comincia nel 1970, nei laboratori della Rice University di Houston, in Texas, dove Eiji Osawa, un chimico teorico giapponese, predisse l’esistenza di una molecola stabile di carbonio composta da 60 atomi. La sua intuizione, però, non riscosse particolare interesse dalla comunità scientifica; le cose cambiarono quindici anni dopo, quando il chimico inglese Harry Kroto, esperto in spettroscopia molecolare, si appassionò alla questione e riuscì a identificare con precisione la struttura del C60, esattamente uguale a quella che si vede sulla superficie dei palloni da calcio – una sequenza di pentagoni ed esagoni. È proprio a partire da questa scoperta, premiata con il Nobel per la chimica nel 1996, che si arriverà due decenni più tardi alla scoperta del grafene. E a un altro Nobel, stavolta per la fisica.

C’è un buco nell’ozono

Restiamo nel 1985 e spostiamoci dai laboratori di chimica alla stratosfera sopra i ghiacci dell’Antartide. I dati analizzati da tra scienziati, Joe Farman, Brian Gardiner e Jonathan Shanklin, mostrano senza ombra di dubbio una diminuzione drastica della concentrazione di molecole di ozono sopra due stazioni antartiche, Halley e Faraday. Stando al lavoro dei tre, i livelli di ozono – sostanza indispensabile per schermare il pianeta dalle radiazioni solari – erano cominciati a calare alla fine degli anni settanta, per ridursi di circa un terzo entro il 1984. Un fenomeno che passerà alla storia come buco nell’ozono. E che pare oggi, grazie all’applicazione di protocolli stringenti che hanno vietato la produzione e l’uso di prodotti chimici che si legano all’ozono, essersi fortunatamente ridotto.

Patch-clamp, una rivoluzione per le neuroscienze

Si chiama patch-clamp technique, che forse suona meglio dell’italiano blocco di area, ed è una tecnica sviluppata nel 1976 da Erwin Neher e Bert Sakmann. Una di quelle scoperte che gli anglofoni chiamano breakthrough, rivoluzionaria. E lo è davvero: la patch-clamp technique, con cui si misurano le correnti di ioni che scorrono attraverso i canali posti sulle membrane cellulari, ha consentito ai neuroscienziati di studiare i segnali elettrici con precisione e scala mai raggiungibili prima di quel momento, sia a livello molecolare che di reti di neuroni.

Buchi, buchi, nanobuchi

Trent’anni fa nasce una nuova classe di nanomateriali. Tutto grazie alla formulazione di un principio chimico tutto sommato molto semplice, pubblicato (ovviamente) su Nature: dei template multimolecolari che consentivano l’assemblaggio ordinato di materiali con pori di diametro compreso tra 2 e 50 nanometri. I cosiddetti materiali mesoporosi, che nei decenni successivi, fino ad arrivare ai giorni nostri, hanno trovato larghissimo impiego e applicazioni, specie nel campo del trasporto dei farmaci e della separazione molecolare.

Le cellule diventano riprogrammabili

In principio siamo una sola cellula. Da cui, poi, si originano tutte le altre, che diventano man mano più specializzate e adatte a compiere una particolare attività. È la cosiddetta differenziazione cellulare, un processo che fino agli anni cinquanta si credeva essere sostanzialmente irreversibile. Il lavoro pubblicato nel 1958 da John Gurdon e colleghi cambiò tutto, suggerendo che forse effettivamente poteva esserci un modo per riprogrammare le cellule: una scoperta di importanza epocale per la biologia, da cui deriveranno, in tempi più recenti, i lavori di Takahashi e Yamanaka, che sono riusciti nel 2006 a resettare cellule di topo differenziate e riportarle allo stato pluripotente, quello da cui può originarsi qualsiasi cellula del corpo.

Due eliche, un dna

È probabilmente il paper più famoso della lista, senza voler far torto agli altri. Una paginetta pubblicata il 25 aprile 1953 a firma James Watson e Francis Crick, dal titolo “Molecular structure of nucleic acids: a structure for deoxyrobose nucleic acid”. Tradotto per i non addetti ai lavori: i due scienziati (con la collaborazione di Rosalind Franklin, i cui meriti non sono stati riconosciuti fino ai tempi recenti: ma questa è un’altra – brutta – storia) erano venuti a capo di un mistero rimasto irrisolto per 84 anni. Ossia la struttura dell’acido desossiribonucleico, conosciuto meglio come dna, sede del patrimonio genetico di ogni essere vivente: una doppia elica. E doppio Nobel per la medicina.

Il primo esopianeta attorno a un simil-Sole

Questa è storia più recente, appena tornata agli onori delle cronache. Siamo nel campo dell’astrofisica, e più precisamente nell’ambito della ricerca degli esopianeti, corpi esterni al nostro Sistema solare qualcuno dei quali – si spera – possa avere caratteristiche abbastanza simili alla Terra al punto tale da farci sperare che possa essere la dimora di altre forme di vita. E a questo proposito nella top ten di Nature non poteva mancare il lavoro di Michel Mayor e Didier Queloz, scopritori di un esopianeta orbitante attorno a una stella molto simile al nostro Sole. Il primo del suo genere, distante 50 anni luce dalla Terra, poi battezzato 51 Pegasi b, dal momento che la sua stella si chiama 51 Pegasi. La loro scoperta ha rappresentato una grande rivoluzione nel campo: da allora, le osservazioni terrestri e quelle effettuate dai telescopi in orbita hanno permesso di scoprire migliaia di nuovi mondi, differenti per forma, dimensione, orbita, tipo di stella madre, ampliando significativamente la nostra conoscenza in materia di formazione planetaria. E aiutandoci a capire dove guardare per cercare altre forme di vita.

Via: Wired.it

Leggi anche su Galileo: Australopithecus sediba non era un nostro antenato