Un gruppo di medici e ricercatori dell’Università dell’Illinois e del Carle Foundation Hospital ha messo a punto il primo strumento che evidenzia in modo rapido e puntuale i marcatori di una sepsi. Il dispositivo presentato sulle pagine di Nature Communications, già sottoposto con successo a una serie di test clinici, è utile per identificare l’infezione ai suoi primissimi esordi e monitorare la risposta immunitaria del paziente. L’auspicio è che in futuro possa anche fornire indicazioni sulla prognosi.

Ma che cos’è una sepsi? Si tratta di una risposta infiammatoria generalizzata conseguente a un’infezione e può danneggiare rapidamente organi e tessuti, portando in alcuni casi a morte. I sintomi – come febbre, brividi, aumento della frequenza cardiaca e respiratoria, eruzioni cutanee – sono sovrapponibili a quelli di altre malattie, motivo per cui viene spesso diagnosticata in ritardo. Attualmente è il monitoraggio dei parametri vitali – frequenza cardiaca, pressione sanguigna, livelli di ossigeno, temperatura cutanea – che indirizza il sospetto clinico e il conseguente intervento.

Chiunque può sviluppare una sepsi in seguito a infezione, ma ci sono categorie di persone che hanno un rischio nettamente maggiore, come anziani, persone immunodepresse e bambini piccolissimi. In età pediatrica infatti – e ancora di più in epoca neonatale – la sepsi rappresenta una delle principali cause di mortalità.

“Sebbene la mamma durante la gravidanza trasferisca anticorpi al feto, al momento della nascita il neonato vive comunque una condizione di maggiore fragilità rispetto alla popolazione generale. Le barriere fisiche, come cute e mucose, così come il sistema immunitario, sono infatti immaturi. E non è possibile effettuare immediatamente le vaccinazioni”, afferma Alberto Tozzi, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, “Nel neonato ospedalizzato poi il problema è maggiore: ha più porte aperte alle infezioni, come ad esempio la presenza di un catetere venoso centrale o altri dispositivi”.

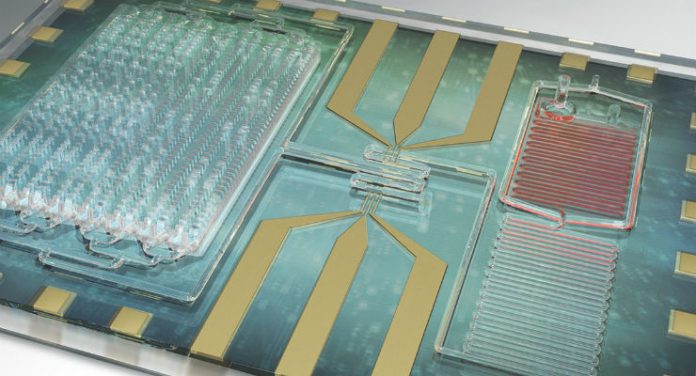

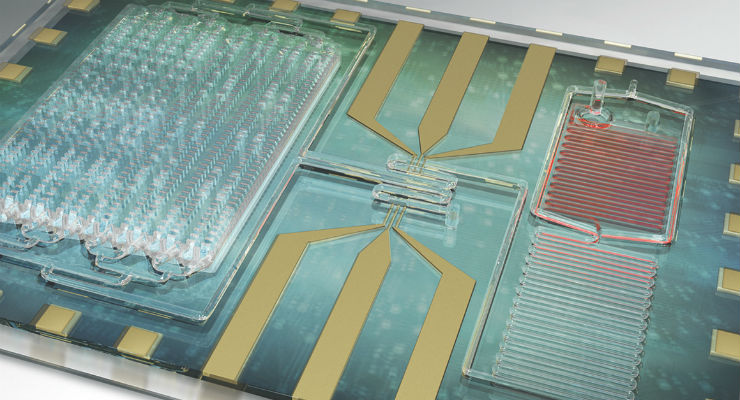

La sintomatologia può essere ancora più sfumata che nell’adulto e la diagnosi, particolarmente impegnativa, richiede l’integrazione tra dati clinici, di laboratorio e strumentali. Capire la natura dell’infezione, tramite esami colturali eseguiti su sangue, richiede però diversi giorni, un tempo che il paziente potrebbe non avere.“Nel neonato, proprio per la sua condizione di immaturità l’evoluzione della sintomatologia è più rapida, quindi poter fare diagnosi precocemente sarebbe estremamente importante”. L’innovativo lab-on-a-chip testato dai ricercatori risponde proprio a questa necessità: permette di effettuare sia la conta dei globuli bianchi totali, sia più nello specifico quella dei neutrofili e del CD64 presente sulla superficie di queste cellule del sistema immunitario – un marcatore il cui aumento indica una maggiore risposta immunitaria – direttamente al letto del paziente e in tempo reale.

Lo strumento è stato testato sui campioni di sangue dei pazienti – per i quali c’era il sospetto di infezione – provenienti dalla terapia intensiva e dal pronto soccorso del Carle Foundation Hospital. Monitorando gli indicatori dell’infezione, in particolare il CD64, gli scienziati hanno osservato come i risultati del test rapido correlassero bene sia con quelli degli esami tradizionali, sia con i parametri vitali dei pazienti. Un risultato che ha spinto i ricercatori a mettersi subito a lavoro per permettere al dispositivo di riconoscere anche altri marcatori della risposta infiammatoria, e fornire quindi un risultato più completo.

L’obiettivo è quello di spostare indietro le lancette dell’orologio della diagnosi, con l’auspicio che questo test possa un giorno essere eseguito anche a casa del paziente, in presenza di situazioni allarmanti, e fornire non solo informazioni per una diagnosi precoce, ma anche per stabilire una prognosi. “Un simile dispositivo potrebbe essere molto utile proprio a casa del paziente – riprende Tozzzi – Si pensi ad esempio alle meningiti batteriche, per le quali è cruciale arrivare prestissimo”. Una strategia innovativa che potrebbe aumentare di molto i primi interventi e quindi le probabilità di sopravvivenza, ma anche migliorare le opzioni terapeutiche e ridurre la permanenza dei pazienti in ospedale.

Riferimento: Nature Communications

.